- 首頁

- 公司概況

- 副省長胡廣杰一行蒞臨江蘇恒神股份有限公司調研2022-05-17

- 省委書記婁勤儉調研恒神股份2019-04-12

- 恒神公司董事長錢云寶為習近平總書記介紹碳纖維產品2016-10-20

- 新聞中心

阿根廷駐華大使牛望道(Sabino Vaca Narvaja)到陜煤集團訪問調研

2022-08-08

8月4日,阿根廷駐華大使牛望道(Sabino Vaca Narvaja)一行到陜煤集團訪問調研。省友協專職副會長曹輝等陪同。陜煤集團黨委書記、董事長楊...

- 陜煤集團在2025“一帶一路”硬科技成果交易暨陜西創新創業創造大會上致辭2025-11-08

- 陜煤集團召開黨委(擴大)會議 專題學習黨的二十屆四中全會精神2025-11-06

- 陜煤集團召開11月份調度例會2025-11-05

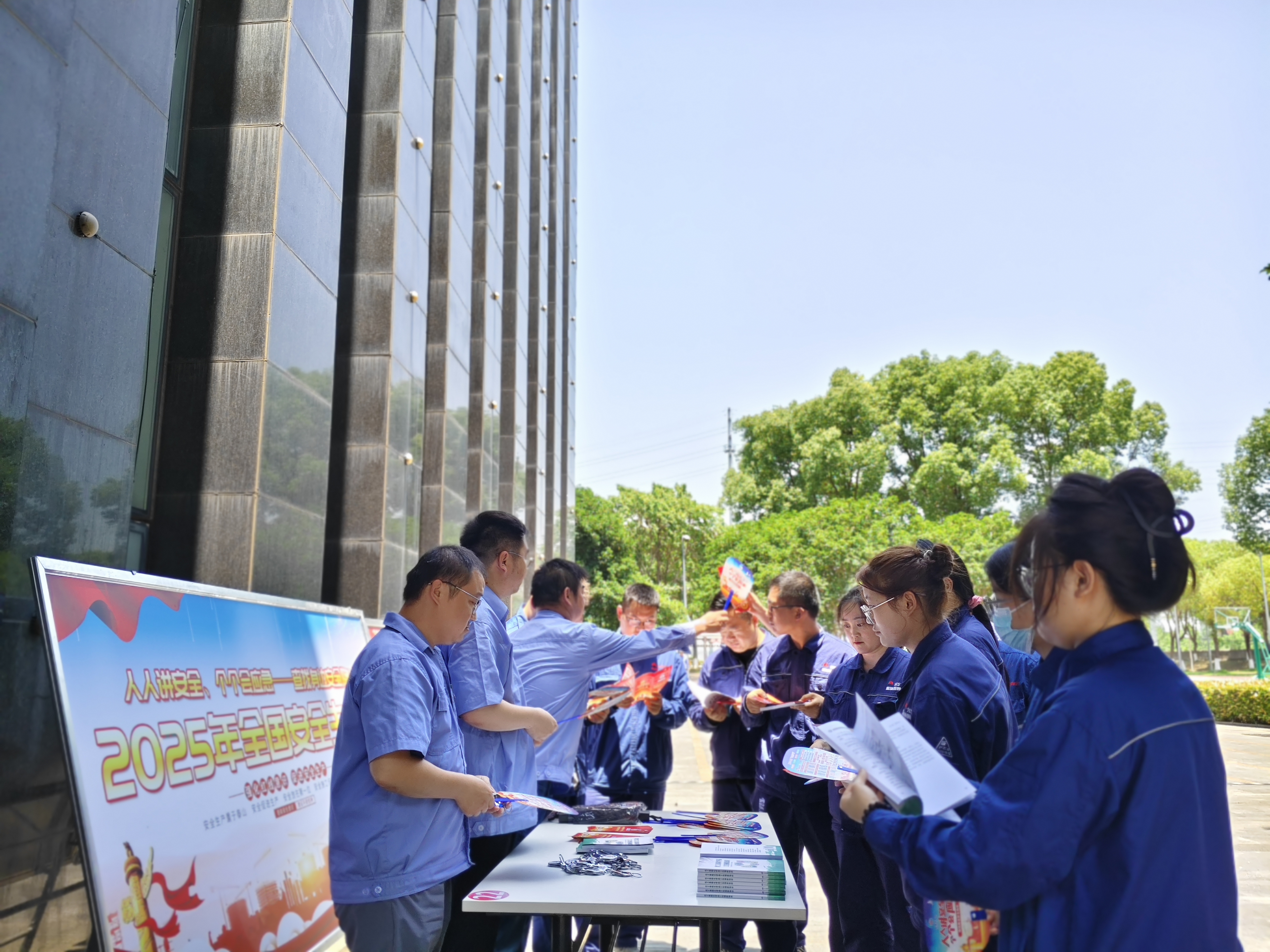

- 恒神股份召開“十五五”戰略規劃暨航空航天專題研討會2025-11-07

- 公司開展法律風險防控專題培訓2025-11-05

- 陜煤集團黨委第一整改評估組到公司開展巡察整改評估工作2025-10-31

- 型材事業部“進度條”拉滿 蓄力決戰收官戰2025-10-27

- 我們在一線深情祝福偉大祖國2025-10-02

- 以賽育才結碩果 恒神股份詹祿玉獲個人二等獎2025-09-19

中國煤炭報 | “碳”尋高質量發展之路

2022-07-22

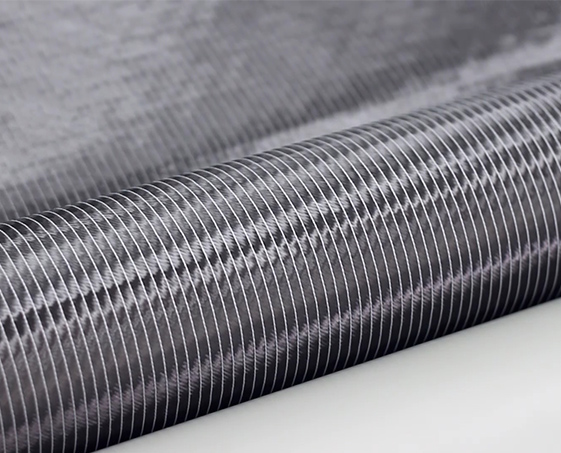

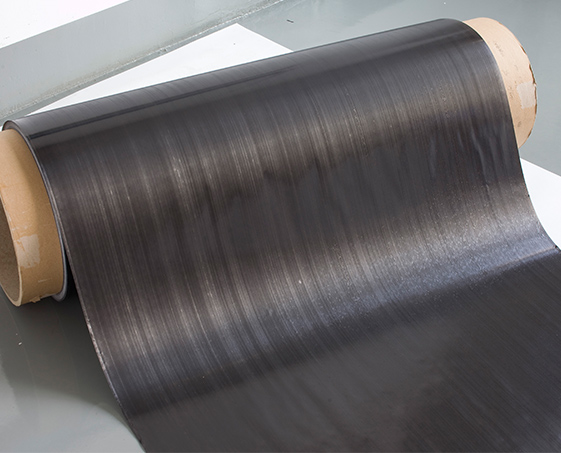

中國煤炭報7月21日7版“碳”尋高質量發展之路恒神股份公司碳化生產車間纏繞工藝流程恒神股份公司碳化生產車間送絲工藝流程“下面有請各位共...

- 國慶中秋不停工 全力以赴趕生產2025-10-09

- 恒神兩工作室入選國家級榮譽榜單2025-09-01

- 恒神兩工作室入選國家級榮譽榜單2025-09-01

通航用國產復合材料性能共享數據庫項目頂層文件評審會在恒神股份圓滿召開

2022-07-08

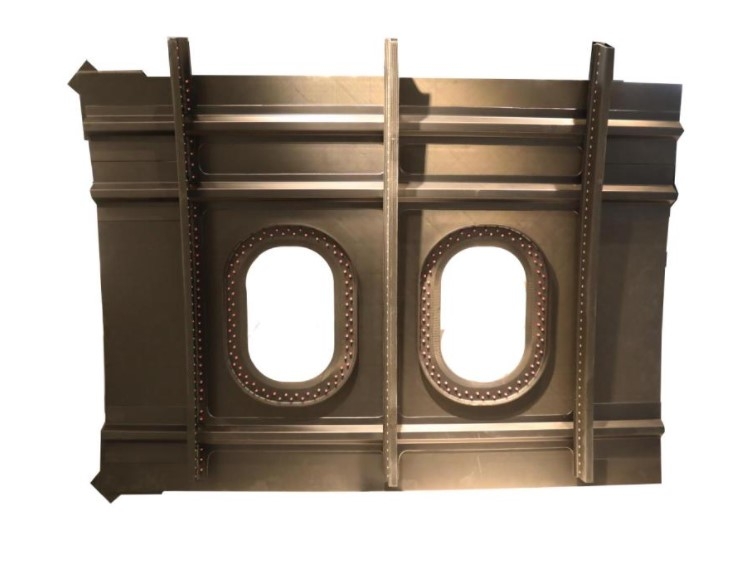

7月7日至8日,通航用國產復合材料性能共享數據庫項目頂層文件評審會在恒神股份圓滿召開。此次評審會由中國民用航空沈陽航空器適航審定中...

- 創新引擎 鏈動全球 | JEC World 2025收官,2026我們再續精彩!2025-03-07

- 直擊JEC World 2025 | ?乙巳春風越重洋,恒神勁旅耀巴黎2025-03-04

- 赴巴黎,恒神揚帆“碳”海,探索新氣象2025-03-03

- 產品服務

- 企業動態

- 我們在一線深情祝福偉大祖國2025-10-02

- 用“乙方”思維做“甲方”2025-09-24

- 用“賺錢”思維去“花錢”2025-09-14

- 最是橙黃橘綠時2025-11-01

- 又聞桂花香2025-10-29

- 登高志遠:恒神人的山河與征途2025-10-29

- 秋之韻2025-10-27

- 秋染恒神志,纖維載初心2025-10-23

- 恒神人:在碳纖維研發中書寫擔當2025-10-18

- 黨建工作

- 黨員干部“隨隨便便”要不得2025-10-14

- 中央紀委辦公廳印發《關于國慶中秋期間嚴格落實中央八項規定精神、從嚴糾治“四風”的通知》2025-09-29

- 公司召開黨委會 總結深入貫徹中央八項規定精神學習教育工作2025-09-19

- “花好月圓,中秋游園會” 景色這邊獨好2025-09-26

- 實力入選!首批中國技協職工創新工作室2025-08-28

- 工會“花式”帶娃,“托”穩職工之心2025-08-20

- 江蘇恒神綜合黨支部與丹陽電信政企服務黨支部 開展黨建翼聯活動2025-07-23

- 公司領導班子成員到黨建工作聯系點講授專題黨課2025-07-21

- 恒神股份--先進制造支部開展6月份“五事聯動”主題黨日活動2025-06-09

- 人才招聘

- 投資者關系

熱線電話

熱線電話

商務航空

商務航空

航天

航天

陸路交通

陸路交通

可再生能源

可再生能源

海洋裝備

海洋裝備

工業

工業

微信二維碼

微信二維碼 蘇公網安備 32118102000377號

蘇公網安備 32118102000377號